「部下がぜんぜん動かないんだよなあ」

「指示しないと何もやらない」こんな上司のつぶやきが聞こえてきます。

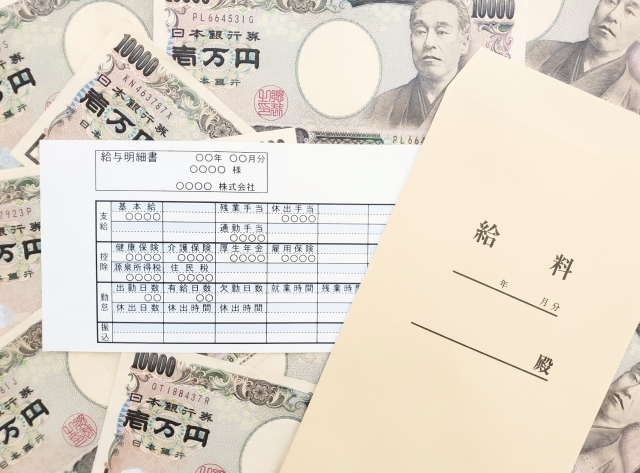

それ、もしかすると給料の15%をムダにしているかもしれません。

冗談ではなく、実際に企業で「指示待ち社員」が増えると、生産性が目に見えて落ち、

人件費の15%前後がムダに消えているというデータもあるのです。

「指示待ち社員」が生む“静かな損失”

たとえば、月給30万円の社員が「自分で考えず、言われたことしかやらない」状態だったとします。

一見、仕事はしているようでも、実はその多くの時間が「待機モード」。

自ら課題を見つけて改善したり、新しい提案をしたりはしなません。いわば“半分さぼり”状態です。

この「指示待ち時間」が全労働時間の15%だとしたら、それは月に4万5千円分の給与がムダになっているということ。年にすれば54万円、社員10人いれば540万円の損失です。

しかもこのコストは「見えにくい」。

製造ラインの停止は気づけても、「人の業務待機」「人の思考停止」には気づきにくいのが厄介なところなのです。

なぜ、指示待ち社員が生まれてしまうのか?

では、なぜこうした「指示待ち社員」が生まれてしまうのでしょうか?

理由はさまざまありますが、共通して見られるのが以下のような要因です:

- 上司が細かく指示しすぎている

→ 上司のやり方を押しつけているため、部下は指示以外は動けません。 - 経営理念やビジョンが浸透していない

→ 何を判断軸にしていいか分からないため、自信を持って行動できません。 - 減点主義の空気

「失敗=叱責」「前例踏襲が安全」という学習が染みつくと、人は“動かない”ことで身を守ります。 - 「考えること」を求められてこなかった文化

→ 考える前に「指示を仰ぐ」が当たり前になります。 - 評価が“言われた通り”を褒める

創意工夫より遵守が高評価。そりゃ工夫しなくなります。

つまり、指示待ち社員は“育ってしまった”のであって、もともとそういう性質だったわけではありません。

「考える力」を封じられた結果、組織がそういう人を生んでいるのです。

「任せる力」が組織を変える

指示待ち社員を脱却させるカギは、実は「上司の側」にあります。

それは、部下に「権限」をきちんと委譲することです。

たとえば、こういう関わり方です:

- 「目的」は上司が示す

- 「やり方」は部下に考えさせる

- 成果については部下自身が振り返り、評価する

このプロセスを習慣にすることで、部下は「任された感」を得て、徐々に自律的に動けるようになります。

最初は時間がかかるかもしれませんが、結果的に上司の負担も減り、チーム全体のスピードが上がるのです。

経営理念が羅針盤になる

ただし、これを成功させるためには前提があります。

それは、社員一人ひとりが「何のために仕事をしているのか」=経営理念やビジョンに共感し、理解していることです。

目的地が共有されていない状態で「自由にやっていい」と言われても、誰も自信を持って動けません。

だからこそ、まずはトップが自らの思いを言葉にし、社員と共有し続ける必要があります。

「うちは理念なんて掲げてないよ」とおっしゃる社長も、少なからずいらっしゃいます。

でも、社員が動かない原因は、その“羅針盤の不在”かもしれません。

指示待ち文化を変えるなら、まずはリーダーから

組織が変わるには、まずは「上司自身」が変わること。

「なんでうちの社員は動かないんだ?」と嘆く前に、

「私は部下に“任せる”ことができているだろうか?」と問い直してみてください。

そして、その変化の第一歩としておすすめしたいのが、『自律型組織構築セミナー』です。

このセミナーでは、指示命令型マネジメントではなく、社員が自ら考え、動く組織をどう作るかについて10年をを超える実績から実践的に学べます。

「また今日も部下にイライラして終わった」

そんな毎日から抜け出したい経営者の方に、ぜひ体験していただきたい内容です。

まとめ:15%のムダを、投資に

それ、指示待ち社員は、“社員の問題”ですか?

もしかすると、あなたの会社に眠っているのは、ムダな人件費ではなく、「まだ開花していない可能性」かもしれません。

指示待ち社員は、伸びしろのかたまりです。

“待ち”を“動き”に変えるのは、上司であり、組織文化であり、経営のあり方です。

指示待ち社員の無駄なコストを投資に回してみませんか?

自律型組織づくりは根性論ではなく“技術”です。

会議設計、評価設計、委譲の段階設計、理念の理解・共感——いずれも10年以上の経験からの知見であり、再現性があります。

指示待ち社員から自律型社員に変えて行きたいのであれば、まずは「自律型組織構築セミナー」への参加をお勧めます。

これが、指示待ち社員”無駄なコストの15%を取り戻す最短ルートです。