ビジネスの現場でよく耳にするのが、「コミュニケーションがうまくいかない」「言ったつもりが伝わっていない」といった嘆きです。

その原因の一つとして挙げられるのが、同じ言葉でも受け手と話し手で意味の捉え方が異なっているということです。

例えば、部下に「なるべく早く」と依頼した場合を考えてみましょう。

依頼した人は、「今日の就業時まで」と考えていたとしても、ある人は「2時間後に対応するべきだ」と捉え、別の人は「明日までにやればいい」と考え、また別の人は「3日以内で問題ないだろう」と解釈するかもしれません。

本人たちはそれぞれの感覚で『なるべく早く』を理解しているため、善意で行動しているにもかかわらず、上司の期待を大きく外れてしまうことがあるのです。

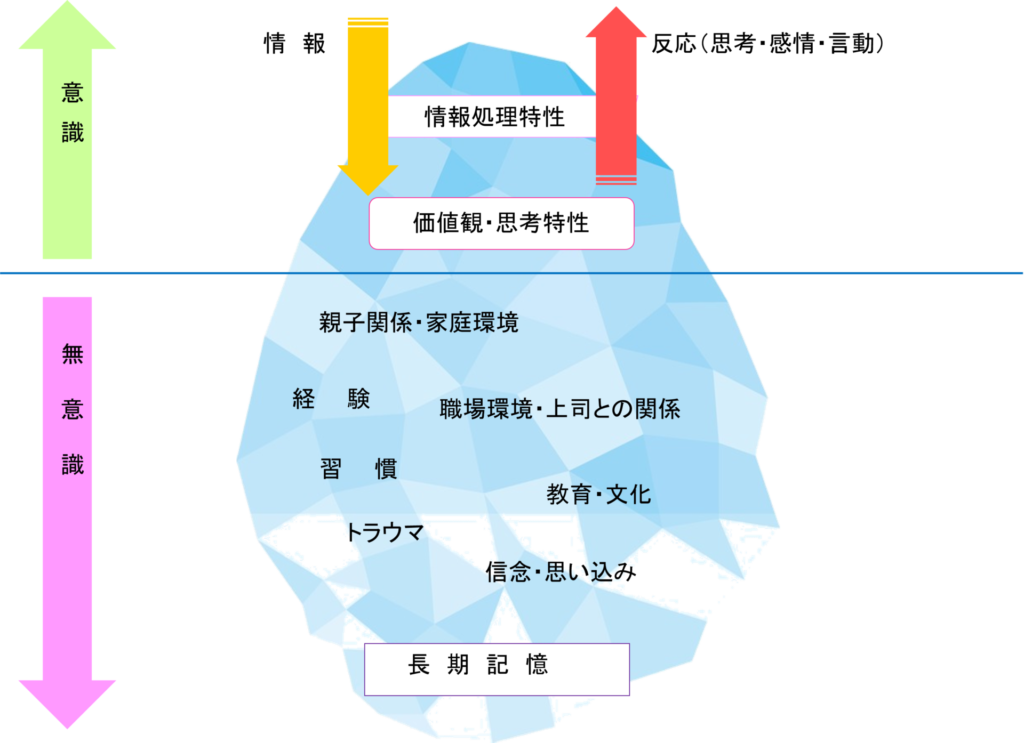

このような“言葉のズレ”は、職場環境、習慣、家庭環境、親子関係、経験、教育、信念、思い込みといった要素によって無意識のうちに形成されています。 つまり、言葉の意味の捉え方は各自の「当たり前」に基づいているため、意識せずに自分の基準で解釈してしまうのです。

言葉のズレが生む問題とその影響

言葉の取り違えは、時に仕事上で大きな問題に発展することもあります。

例えば、納期に対する認識の違いによって重要な案件が遅延したり、報告内容が期待と異なり信頼を失ったりするケースも珍しくありません。

また、こうした行き違いが繰り返されることで、関係性が悪化し、協力体制に亀裂が生じることも考えられます。 言葉の捉え方にズレがあると、以下のような問題が発生することがあります

指示の曖昧さによる効率低下

「ちょっと」や「丁寧に」といった曖昧な言葉での指示は、受け手に混乱を生みやすく、業務効率を低下させます。

誤解や衝突の原因

言葉の意味が異なって受け取られたことで、お互いに不満や苛立ちが生まれることがあります。

信頼関係の喪失

意図したことが伝わらないことで、無用な対立や軋轢を引き起こす場合もあります。

こうした問題を防ぐためには、意識的な取り組みが必要です。

意味の捉え方を共通化する工夫

受け手と話し手の意味の捉え方を一致させるためには、次のような工夫が効果的です。

1.社内で共通語を作る

「チェックする」とは「チェックリストを使って確認してサインをすること」など社内で使う用語については、全員が共通の認識を持つことが重要です。

2.数字を使って客観的に伝える

数字は誰にとっても共通の基準です。「なるべく早く」ではなく「2時間以内」「明日の午後5時まで」など具体的な数値で指示を伝えることで、ズレを防ぐことができます。

3.曖昧な言葉を避ける

「多めに」「すぐに」「だいたい」などの表現は、人によって解釈が異なることが多いため、できるだけ避けるか、定義を明確にすることが大切です。

4.フィードバックを求める

指示を受けた際には「この意味で合っていますか?」と確認を行い、誤解を防ぐ姿勢が欠かせません。

また、聞きやすい、確認しやすい組織風土をつくることも重要です。

コミュニケーションの質を高める

言葉の意味の捉え方の違いは、仕事の質やスピード、そして人間関係に大きく影響を与えます。

しかし、それは多くの場合、当事者に自覚がないまま生じる問題です。

だからこそ、意識的に共通の言語を作り、具体的かつ明確な指示を心がけることが重要です。

言葉のズレを最小限に抑える工夫を行い、コミュニケーションの質を高めることで、組織全体の成果を引き上げることができるでしょう。